三機工業株式会社 NYKシステムズ

生産性向上と新たな業務プロセスに向けた建築設備CADの自動作図機能の共同開発

三機工業株式会社

建築設備事業本部 技術管理本部 BIM推進センター BIM推進部長

石丸 直 氏

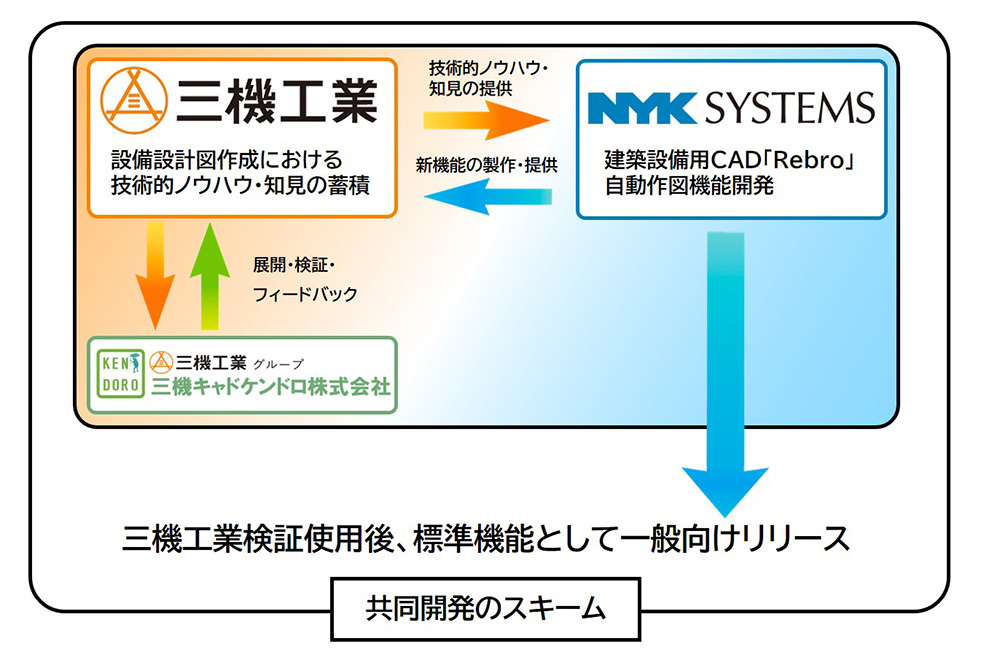

建築設備業界においてDX化が本格化する中、総合エンジニアリング企業の三機工業と建築設備専用CAD「Rebro」の開発元であるNYKシステムズとの協働が進んでいる。

両社が2024年12月に発表した自動作図機能の共同開発は、設計プロセスの根本的な変革を目指す取り組みとして注目される。

加えて、三機工業が独自開発した2D図面から3Dモデルを自動生成するソフトウェア「TRANDIM™」との連携により、建築設備BIMの新たな段階が見えてきた。

この取り組みの背景や現在の開発状況について、三機工業 建築設備事業本部 技術管理本部 BIM推進センターの石丸 直BIM推進部長に詳しく聞いた。

設備の設計と施工をBIMで繋げる

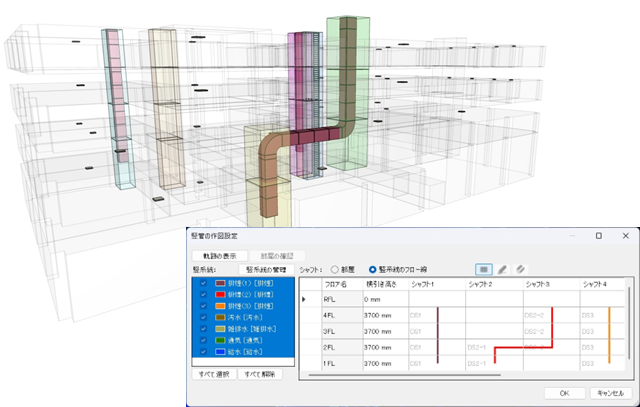

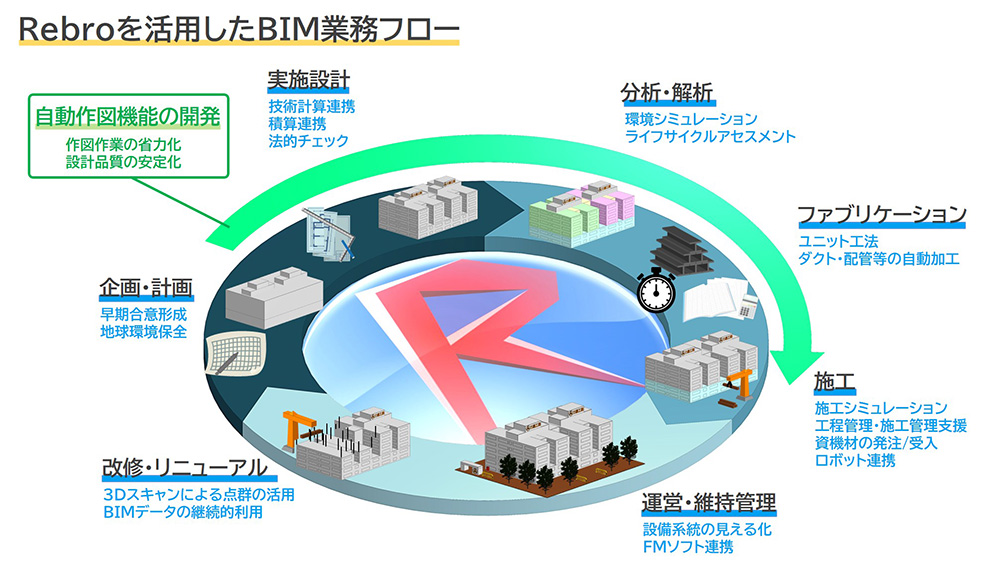

ビルや工場などの建物に各種建築設備を設計・施工・納入する総合エンジニアリング会社である三機工業は、中期経営計画2027のDX戦略で、BIMを生産性・品質向上を実現する最重要ツールと位置付けている。2016年からRebroを導入した三機工業では、NYKシステムズとともに部品や部材に関する属性管理と設備機器データに関するモデル合成の合理化を進め、Rebroの機能向上に取り組んできた。具体的には、機器表などのExcelデータとRebroのデータ連携、BIMモデルの属性情報から系統図のモデル化を実現する系統管理機能、さらに設備機器周辺の配管やダクトをセットにしたモデル化などがある。2021年から三機工業ではRebroを同社のBIMの標準ソフトに位置づけ社内教育を開始し、協力会社も含めた利用拡大と定着化を進めている。

建築設備事業本部 技術管理本部 BIM推進センター

BIM推進部長 石丸 直 氏

定着化を進める中で、同社のBIM推進部長を務める石丸 直氏は「Rebroは施工図作成では高く評価されていたものの、設計部門からはまだ馴染みが薄く使いづらさが残るとの声が上がっていた」と明かす。「設計段階での手戻り削減、設計品質の安定化、作図時間の大幅な短縮を実現するためには、設計フェーズから施工フェーズまでをBIMで一貫して繋げることが必要です。設計部門でのRebro利用を促進することが不可欠と判断し、その重要課題の一つとして取り組んだのが自動作図機能です」と石丸氏は振り返る。

この自動作図機能を実現するため、両社の共同開発が2024年12月からスタートした。三機工業の設備設計図面作成に関する豊富なノウハウと、NYKシステムズの開発力を融合させる取り組みである。

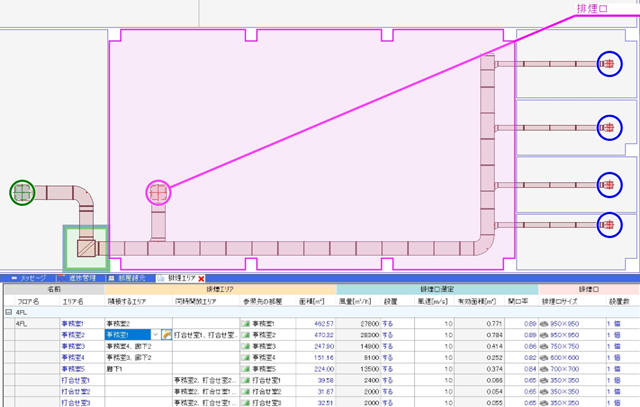

自動作図機能の革新的な開発内容

自動作図機能の開発は、設計本部とBIM推進センターを中核に、3支社の設計部門、グループ会社の三機キャドケンドロとで進めている。自動作図したい項目をあげていき、NYKシステムズと月1回の定例会議で話し合いながら、優先度を決めて検討を進めている。第一弾として開発が進められているのは、設計プロセスが明確な「機械排煙設備」である。2025年8月からはプログラムの検証を開始し、シャフトやメインルートを指定して自動作図できる段階まで進んでいるという。

「排煙設備に関する自動作図機能は、建築設備業全体で活用してもらうために、来春にリリース予定の『Rebro 2026』に搭載される見込みです」と石丸氏は語る。共同開発中の自動設計機能について、当初NYKシステムズには特定企業向けの専用機能なのかという問い合わせがあったものの、全ユーザー向けの標準機能として開発されていることが伝わると、歓迎の声が多く寄せられたという。特定のパートナー企業と連携することで、多様なユーザーの意見集約に伴う停滞を避け、開発を迅速に進められるメリットは大きい。なにより、設備設計図作成における業務プロセスの改善は、設備業全体の課題を改善する点で意義深い。

「排煙設備で得た知見をもとに、さらに今後は各種配管や電気ラックなどのほかの設備へも展開する予定です」と石丸氏は今後の展開を語る。開発が進めば、設備の種類を問わず自動作図が可能になることが予想され、さらなる効率化と品質安定化が期待される。

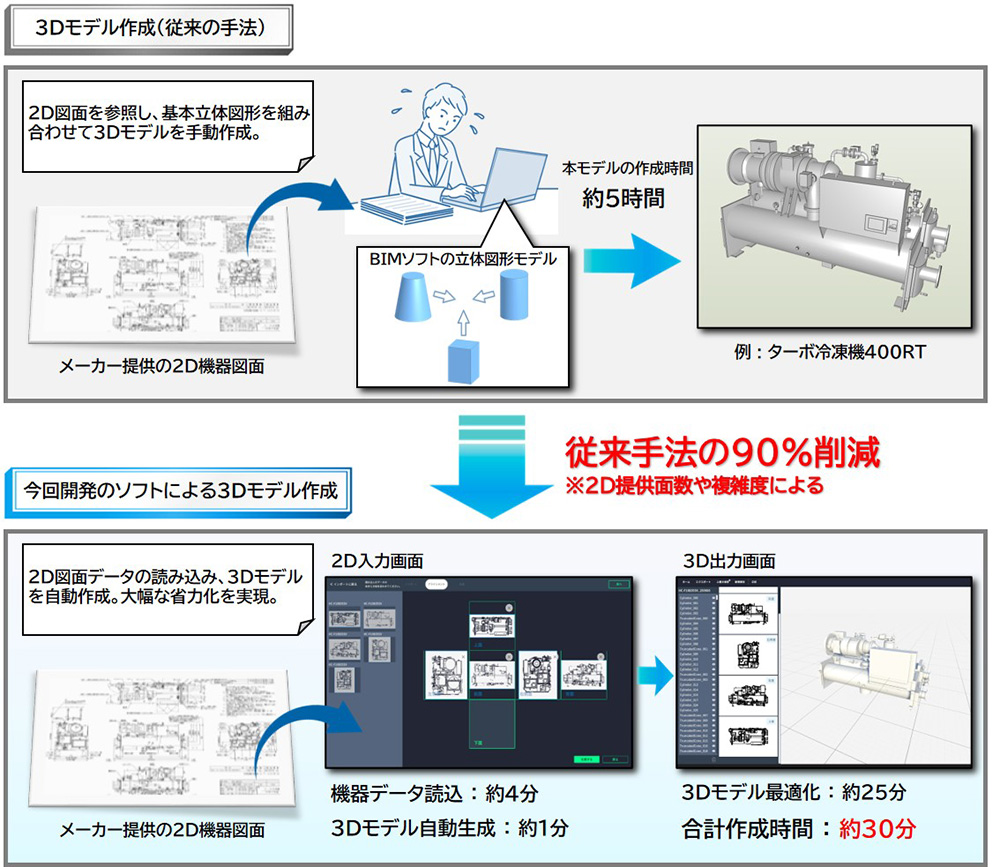

ここで注目すべきは、三機工業が独自開発した「TRANDIM™(トランディム)」の存在だ。「TRANDIM」は2Dの設備機器・器具図面データ(DWG、DXF形式)を取り込み、3Dモデルを自動生成するソフトウェアである。この自動作成された3DモデルをIFC形式で出力し、Rebroに取り込むことができるように開発を進めてきた。

「作図時に、ボイラーや冷凍機などの大型設備機器でメーカーから3Dモデルが提供されていない場合、手作業でモデルを作成する必要があり、大きな負担がかかります。従来は2~7時間ほどかかっていたモデル作成時間が、TRANDIMによって最大で90%削減できました」と石丸氏は効果を説明する。例として、メーカー提供の2D機器図面を参照しながら基本立体図形を組み合わせて3Dモデルを手動作成するのに約5時間かかっていた作業が、同じ2D機器図面を読み込むのに約4分・3Dモデル自動生成に約1分・3Dモデル最適化に約25分と、合計作成時間が約30分となる。5時間が30分に圧縮されるというインパクトは大きい。

「実際のプロジェクトの設計段階では納期が短くスピードが必要とされる場面は多いですし、設計変更もあります。実物に近い精巧なモデルというよりは、意図的に簡略化した立体図形で作成可能なようにしました。これによりデータ量の過大化を防ぐことができます」と石丸氏はいう。機器のモデルが軽ければ、設備機器搬入時の干渉チェックなどを手軽に行うことができる。そして、TRANDIMで生成したモデルは、Rebro上で修正や加工が可能な仕様で構成されている。さらに現在はIFC形式を介さずRebroへ直接データを取り込めるよう調整中という。なお、TRANDIMの開発は、AIやソフトウェア開発を得意とする東京大学発のスタートアップ企業(株)WOGOと共同で進めている。

建設業界の未来を見据えた展開と展望

両社の取り組みは、単なるソフトウェア機能の強化にとどまらない。三機工業が目指すのは「三機工業版デジタルツイン」の実現だ。「企画設計から施工、維持管理、リニューアルまで、建物のライフサイクル全体でデータを活用する構想です。これにより、建設プロセス全体の生産性向上と持続可能な社会への貢献を目標としています」と石丸氏は同社のビジョンを語る。

NYKシステムズが開発中のRebroCDE(共通データ環境)も、この構想の重要な要素だ。BIMデータを閲覧するビューアにとどまらず、設備に関わる目線でBIMデータを扱えるプラットフォームを目指していただきたい。「API連携やAI連携への取り組みに加え、大容量のデータでも軽快な動作を実現してほしい」と石丸氏はRebroCDEへの期待を示す。

社内でのRebroの評判は良好だという。「実際に使い始めると『設備分野ではRebroは扱いやすい』『研修環境への手厚いサポート体制があり社内教育が実施しやすい』といった声が多く上がっています」と石丸氏はいう。「三機工業としては、社内の標準BIMツールをRebroに統一する方針で進めていますし、Rebroが設備分野でのデファクトスタンダードになることを期待しています」と語る。

BIMによる3Dモデルを軸としたプロセス改革は不可避であるとの認識は、高まるばかりである。国土交通省も建設業界のBIM普及のために毎年数十億円規模の予算を計上するなど、支援を継続している。建設業界のデジタル変革が加速するなか、三機工業とNYKシステムズの共同開発は、BIMを中心とした新たな業務プロセスの確立に向けた重要な一歩となりそうだ。

CORPORATE PROFILE

| 会社名 | 三機工業株式会社 |

|---|---|

| 設立 | 1925年 |

| 事業内容 | ビル空調衛生事業、産業空調事業、電気事業、ファシリティシステム事業、機械システム事業、環境システム事業、不動産事業 |

| 本社 | 東京都中央区 |

| 代表者 | 代表取締役社長 石田 博一 |