株式会社構造計画研究所

圧倒的スピードと利便性で現場の生産性を向上するNavVisシリーズの実際

株式会社構造計画研究所

NavVis事業部 部長 高根 健一 氏

NavVis事業部 セールス&マーケティング室長 青木 崇 氏

建設現場では、広範囲かつ高精度な測量、そして、簡便なデータ取得が求められている。革新的なソリューションとして注目を集めているのが、構造計画研究所が国内販売・サポートを手がける「NavVis(ナビビズ)」シリーズだ。

最新のウェアラブル計測デバイス「NavVis VLX3」「NavVis MLX」と、3DデータWebビューア「NavVis IVION(アイビオン)」は計測作業を圧倒的に高速化し、現場のDX推進を強力に支援している。

それぞれの特徴と活用方法、またこれからの展望について、構造計画研究所のNavVis事業部の高根健一氏と青木崇氏に伺った。

圧倒的な高速化を実現した計測デバイス

構造計画研究所は、工学知を用いて社会の諸問題の解決に挑む技術コンサルティングファームだ。1956年に構造設計事務所として創業して以来、「大学、研究機関と実業界をブリッジする Professional Design & Engineering Firm」として、建設・防災、情報・通信、製造分野や意思決定支援など多様な領域に事業を拡げてきた。2015年よりドイツのスタートアップ企業NavVis(ナビビズ)GmbHと業務提携を開始し、日本市場におけるNavVis製品の販売とソリューション展開に乗り出した。

-

株式会社構造計画研究所

NavVis事業部 部長 高根 健一 氏 -

株式会社構造計画研究所

NavVis事業部

セールス&マーケティング室長 青木 崇氏

「NavVis社は2013年、ミュンヘン工科大学の研究プロジェクトから生まれたスタートアップ企業です。現在では、モバイルマッピング領域における移動式スキャナのトップランナーといえる存在に成長しています。」と語るのは、構造計画研究所NavVis事業部 部長の高根健一氏だ。「当社は単なる日本の販売代理店ではなく、出資契約の締結や人的交流も図っているNavVis社の重要なパートナーとして、日本市場に最適化したサービスを提供しています」。

NavVisの計測デバイスの最大の特徴は、従来の固定式スキャナに比べて約10倍の速度でデータ取得が可能な点にある。移動しながら計測を繰り返すモバイルマッピングシステムで地図をつくりあげていく技術により、広範囲のエリアを短時間で高精度にスキャンできる。「一般のユーザーでも2日間のトレーニングで運用可能になります。これまで専門技術者でなければ扱えなかった測量機器の概念を大きく変えました」と高根氏はいう。

計測デバイスとクラウドビューアの高い次元の両立

「NavVis VLX3」は、LiDAR(光による検知と測距)センサーを2台搭載し、高性能カメラと組み合わせることで、高精度・高密度な点群データとパノラマ画像を取得できる移動式3Dレーザースキャナだ。VLX3ではレーザー数が2台×32層となり、点群取得速度が最大128万点/秒に向上した。

高根氏は「有効範囲は50m、相対精度は±5mmを実現しています。大規模で複雑な工場・インフラ施設・商用施設に加えて、道路・橋梁・河川などの土木測量においても高いパフォーマンスを発揮します」と説明する。重量は8.5kgで、本体を2つ折りにして専用ケースに収納できる高い可搬性も魅力だ。「従来の測量作業と比較すると、圧倒的な時間短縮とコスト削減を実現できます」と高根氏は投資対効果の高さを強調する。

2024年に登場した「NavVis MLX」は、より軽量で取り回しやすいハンディ型の3Dレーザースキャナだ。重量約3.6kgとVLX3の半分以下でありながら、VLX3同等の相対精度±5mmを維持している。「MLXの最大の魅力は機動性です」と高根氏は語る。「配管などの複雑な形状が多い施設、狭い場所や高所、設備の下部など、VLXでは計測困難な箇所にも容易にスキャンできます。ハーネスで体に固定でき、長時間の計測でも疲れにくい設計になっています」。MLXにもVLX3同様にディスプレイが搭載され、データの取得レベルや計測経路をリアルタイムで確認可能だ。前後左右4台のカメラが撮影姿勢に応じて270°モードと360°モードを自動切り替えし、ストリートビューのような映像生成と点群データへの鮮明な色付けを実現する。VLX3より価格は手頃で、「建設現場での日々の施工状況把握や、設備改修後のデータ更新などに最適です」と高根氏は用途を説明する。具体的な成果として、従来は1週間かかっていた測量作業が1日で完了し、しかもより高精度で網羅的なデータが得られるケースが多数報告されているという。

計測デバイスと同等に重要な役割を果たすのが、3DデータWebビューア「NavVis IVION」だ。AWSのクラウドから提供されるこのサービスは、高性能PCを必要とせず、一般的なPCやタブレット、スマートフォンからでも快適に点群データを閲覧できる。NavVis事業部 セールス&マーケティング室長の青木崇氏は「従来の点群データ閲覧には専用の高性能ワークステーションと専用のハイエンドなソフトウェアなどが必要でしたが、IVIONであればWebブラウザだけでアクセスできます」と利便性を強調する。

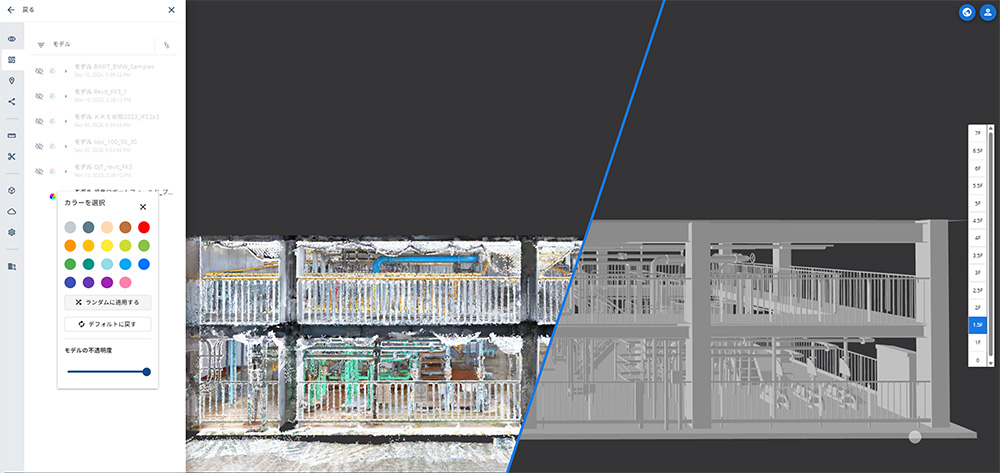

「ストリートビューのような直感的な操作で、現場にいるかのような感覚で3Dデータを確認できます」。インポートしたBIMデータと点群データの重ね合わせが可能で、寸法や面積測定、配置検討や干渉チェックに用いることができるほか、3D空間に情報をタグで埋め込んで共有することもできる。セキュリティ面でも配慮が行き届いており、2024年3月からはAWS東京リージョンでのサービス提供を開始。「日本国内のデータセンターを利用することで、データの安全性とアクセス速度の両方を向上させました」と青木氏は説明する。

「単なるハードウェアの販売ではなく、データ取得から活用まで一貫したソリューションを提供できることが、NavVisの最大の特徴です」と青木氏は、計測デバイスとビューアの両方を高次元で実現していることを最大のメリットとしてあげる。

広がる導入の分野と幅広い用途での活用

NavVis製品は、すでに国内外の多くの企業で導入と実証が進んでいる。販売比率は製造業と建設業(プラント・測量分野を含む)ではだいたい6:4という。「国内ではトヨタ自動車、アイシン、デンソー、海外ではBMW、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンなど、グローバルな自動車メーカーでの導入実績があります。建設分野では鹿島建設など大手ゼネコンや大手のサブコンが導入を進めており、特に施工管理やDX推進での関心が高まっています」と高根氏は説明する。現地調査回数の削減、クライアントへの説明、点群データ情報を併せ持つBIMモデルの活用、工事の進捗管理や各種検査、さらには設備機器の変更時のシミュレーションや維持管理など、幅広い用途で活用されている。

今後の建設業界でのさらなる展開について、高根氏は複数の可能性を挙げる。「スキャン作業の完全自動化やロボット連携は重要なテーマです。自動車メーカーではAGV(無人搬送車)との組み合わせが進んでおり、建設業界でもロボットとの連携が期待されています」。また、業界横断的な活用事例の創出や、国土交通省の政策への貢献も視野に入れているという。「BIMとの連携をさらに進化させ、IFCデータの入出力対応や、ほかのBIMソリューションとの互換性向上に取り組んでいます」。

BIM導入から活用のコンサルティング、システム開発、アドオンツールの提供などのBIMサービスも扱う構造計画研究所では、NavVis製品の販売・サポートと自社のノウハウを組み合わせることで、機器販売を超えた価値提供を目指している。「プロジェクトの上流から下流まで、さまざまなフェーズで現場の課題に対応し支援できるようにしたい」と高根氏は展望を語る。NavVisによる測量・3Dデータ活用のソリューションは、プロジェクトを一貫してつなぎ生産性を向上させる役割を持ち、さらなる普及が期待されている。

CORPORATE PROFILE

| 会社名 | 株式会社構造計画研究所 |

|---|---|

| 創業 | 1956年 |

| 本社 | 東京都中野区 |

| 事業内容 | エンジニアリングコンサルティング・プロダクツサービス |

| 代表者 | 代表取締役社長 湯口 達夫 |