Cesium

Cesiumで広がる3D地理空間の可視化と統合。都市から宇宙までを支えるオープンな地理空間基盤

Cesium

Japan Community Manager

久木田 弦 氏

Cesiumは、3D地理空間のアプリケーションを作成するためのオープンプラットフォームの開発を行っており、3D Tilesと呼ばれる技術を生み出した企業だ。これは、航空宇宙技術を起源とする技術で、膨大な3Dデータをリアルタイムかつ軽量に配信することを可能にし、宇宙や都市といった大規模のデジタルツインから個別の建物の詳細な可視化までも実現する。

現在、3Dデータの収集は世界中で急増しているが、建築業界でもBIMや都市、地形データといった3Dデータの取り扱いが増え、その役割の重要性は高まっている。

そのような中で、Cesiumの製品は建設プロジェクトの合意形成や設計の検討などに高い効果を発揮するため、日本の建設業界での導入が拡大しているという。

今回、企業概要をはじめ、製品の機能や活用事例などをCesium のJapan Community Managerの久木田弦氏に伺った。

オープン標準で実現する大規模3D可視化

米国フィラデルフィアを本拠とする3D地理空間プラットフォーム企業のCesium。もともと同社は、航空宇宙企業AGI社の開発チームが、宇宙の物体を視覚化するアプリケーションの制作からスタートした企業で、2011年にAGIの一部として誕生した。2015年には、後述する技術「3D Tiles」を開発。2019年に3D Tilesはオープン・ジオスペシャル・コンソーシアム(OGC)に標準技術として採用されるとともに、AGIからスピンオフして独立した。そして、2023年にJapan Teamが設立。昨年は、Bentley Systemsに参画し、Bentleyの持つBIMやCIMなどの建設業界向けの技術やソリューションとCesiumの持つ高い技術が相乗効果を生む、より強力な体制になったという。

Japan Community Manager

久木田 弦 氏

「Cesiumは、緯度・経度・標高を含む高精度な地理空間座標系を仮想地球上で正確に再現し、さらに大規模3Dデータの効率的な処理と配信を両立しています。ご存じのとおり、3Dのマップというものは多く存在していますが、3Dデータは重く扱いにくいという課題があります。その課題に対して、同社は“3D Tiles”という技術を開発し、3Dデータを効率的に圧縮・最適化し、可視化エンジンにストリーミングすることで、3D表示や操作を高速かつスムーズに実現できるのです」。

こう語るのは、CesiumのJapan Community Managerの久木田氏。久木田氏は、グローバルなIT企業で長いキャリアを持ち、現在はCesiumで日本における開発者の育成・支援やコミュニティの形成などを担当する。

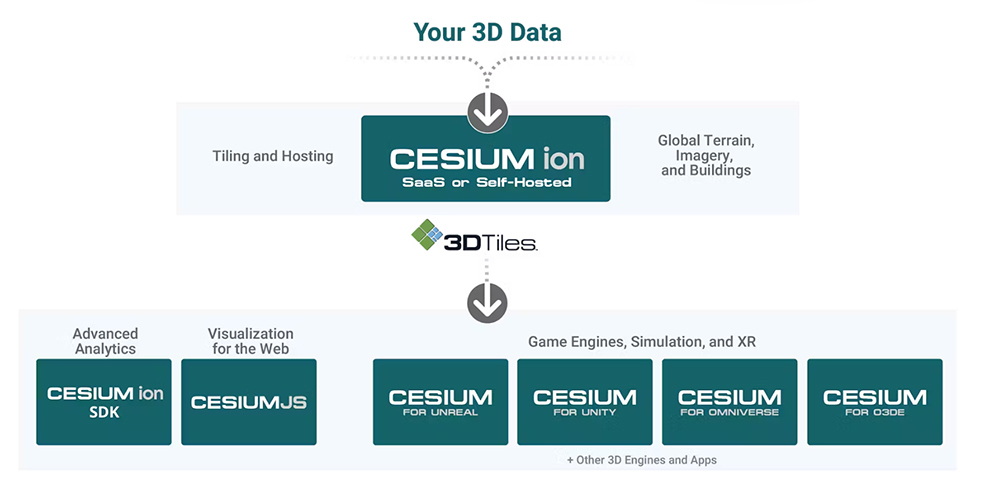

さて、Cesiumの製品は、大きく2つに分けて説明できる。まず、オープンソースの「CesiumJS」は、Webブラウザ上で3D地図が利用可能な地理空間ユースケースの可視化を実現するもの。CesiumJSは、ソースが公開されているため、JavaScriptを用いればさまざまな開発が柔軟に可能となる。

一方で、誰もが3D地理空間でデータを使えるように各種機能を搭載した商用ソフトウェアとして「Cesium ion」がある。

Cesium ionは、誰でも容易に3Dでの可視化を実現・共有でき、インタラクティブな操作を可能にする。BIMの建物データや、そのほか各種ソフトで作成した地形データ、建設現場の点群などの3DデータをCesium ionに取り込むと、3D Tiles形式へ自動変換・最適化された後、リアルタイムにストリーミングされることで、軽快な表示・操作・共有が可能になる。

クラウド上での利用になるため、もちろんユーザーがローカルに巨大なデータを抱え込む必要はない。また、機密性が求められる利用では、オンプレミスやセルフホステッド(自社クラウド内運用)も選択できるようになっており、セキュリティの部分も担保されている。

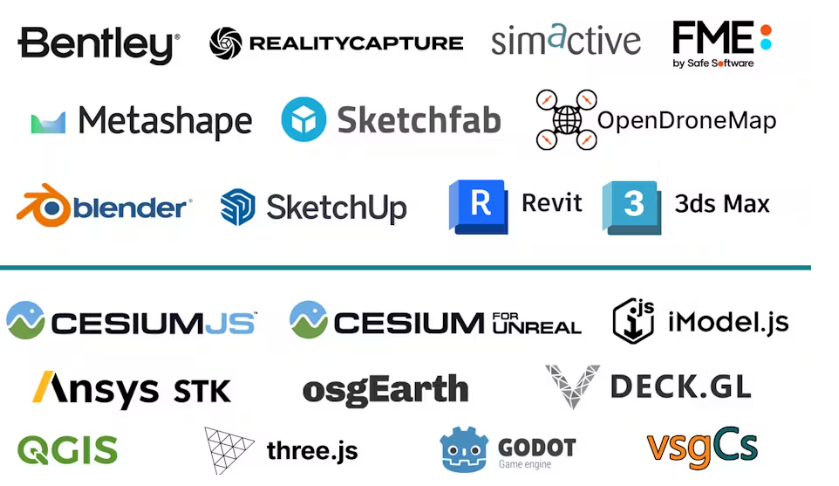

このほか、ダイナミックなシミュレーションや高品位レンダリングができるUnreal EngineやUnity、NVIDIA Omniverse向けのCesium公式プラグインもオープンソースで公開されており、幅広い利用が可能だ。

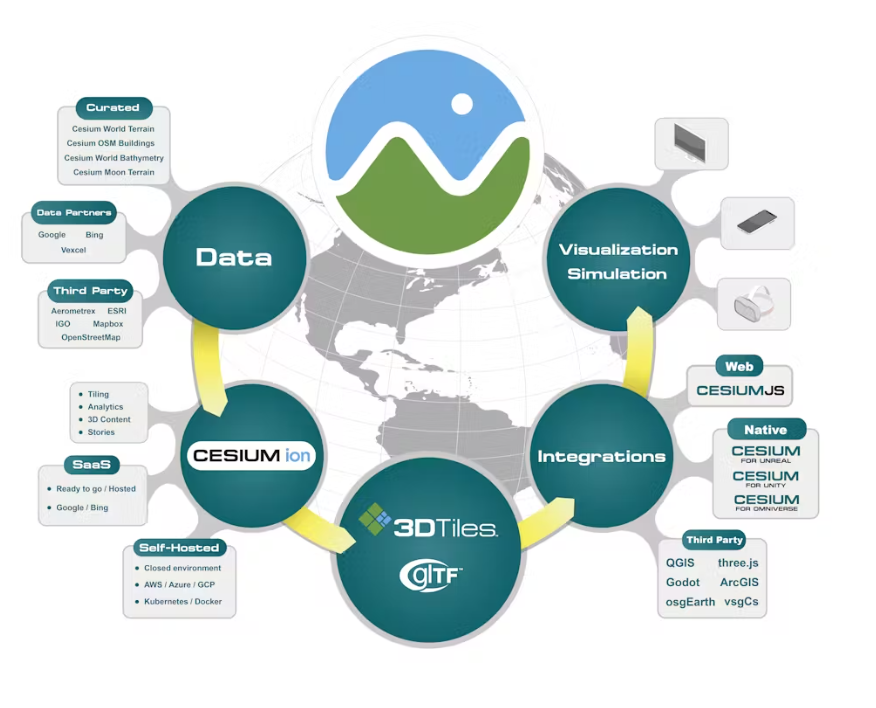

さらに、Cesium ionの大きな特長のひとつは、グローバルな3Dベースマップ(地球表面のビジュアル背景データ)があらかじめ統合されており、すぐに活用できる点にある。これには、Google Photorealistic 3D Tilesによる高精細な都市モデル、Bing Maps Aerial imagery、Vexcelの3D都市データ、そして日本のPLATEAU都市モデル(Cesium上では“Japan 3D Buildings”として提供)などが含まれる。

これらはすべて3D Tiles形式に変換済みで、Cesium ion上で即座にストリーミング・可視化が可能なため、ユーザーは自分で作成した建築・インフラ・解析データと容易に統合し、都市・地形の文脈で表現・検証することができる。

このようなデータ統合の即応性により、都市計画、再開発、建築提案、防災シミュレーション、環境解析といった幅広い分野で、リアルで没入感のある3Dビジュアライゼーションや、Web上でのインタラクティブなデジタルツイン構築を手軽に実現できる環境が整っている。

ステークホルダーの合意形成を促進する国内外の事例

今回、久木田氏により幾つかのCesiumを活用した具体事例が紹介された。例えば、米国のPennoni社は、Cesium for UnrealとPhotorealistic 3D Tilesを活用し、フロリダでのコンドミニアム建設計画に活用。設計者、施工者、行政、地域住民という多様な関係者間で、リアルな3D可視化を軸とした迅速な合意形成を実現した。

これまでは2Dの設計図や模型で説明がされていたため、イメージの食い違いや施工時の手戻りが発生しがちであった。しかし建物環境も含めた3D可視化により、日照状況の変化や住民視点での没入体験が事前に行えるため、プロジェクトが非常にスピーディーかつ効果的に進むようになった。

また、オーストラリアの「ゴールドコースト・ライトレール Stage 4」プロジェクトでは、都市開発に特化した可視化企業 V2i Realtime を中心に、Cesium World Terrain(標高・地形)、Aerometrexのフォトグラメトリ、Unreal Engine を組み合わせたWeb対応の3Dデジタルツインが構築された。このクラウド型ビジュアライゼーションは、スマートフォンやタブレットからもアクセス可能で、住民や行政との透明性の高い対話や迅速な合意形成を支援している。

これはスマートフォンやタブレットからもアクセス可能なクラウド型ビジュアライゼーションとなっており、住民や行政と透明性の高いコミュニケーションと迅速な合意形成を支援している。

国内では、日本工営が先進的な活用事例を展開。同社は、都市モデルと環境データを背景として取り込むことで、地域開発に加えて、地震・土砂崩れなどへの防災シミュレーションまでもCesium for Unrealで実施した。その結果、これまで周辺データ作成に約20時間を要していた作業が2時間以内に短縮され、全体工程も20〜100時間から1時間以内へと、少なくとも従来比で20倍以上のという劇的な業務省力化を達成したという。そして、関係者や意思決定者、住民がインフラ設計やシミュレーションをより容易に理解できるようになった。このように、Cesiumを利用することで、3Dデータをより高度かつ発展的に活用することができ、企画や設計品質の向上をはじめ、施主やステークホルダーに対しても効果を発揮する。

データソース: BSI (2020) 「Medical-Dental Test Files」、buildingSMART International

BIMやAIの技術統合がさらに加速

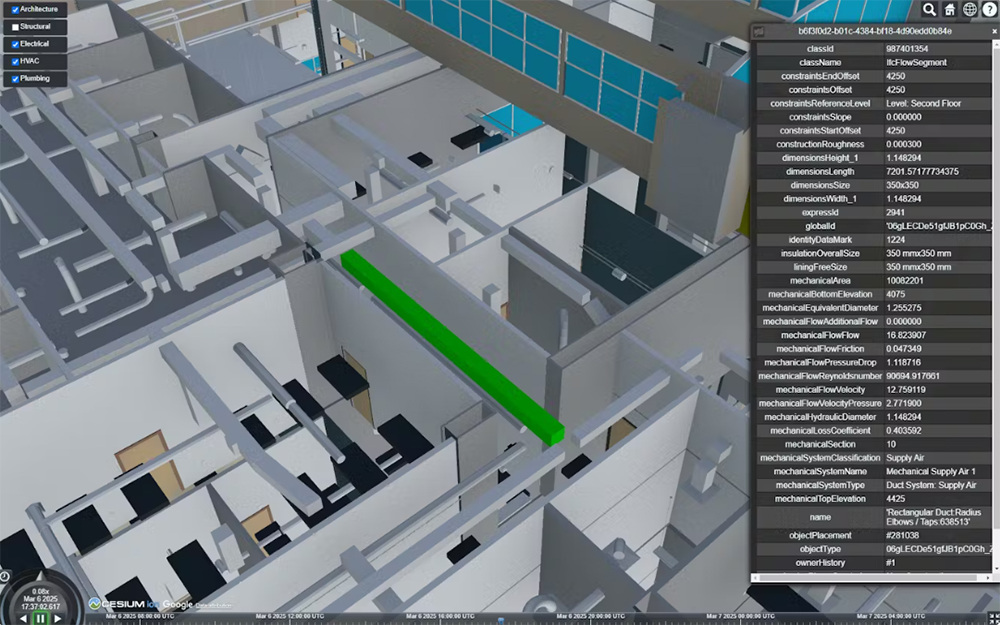

2024年秋から本格展開された「Design Tiler」機能も興味深い。IFC形式のデータやRevitで作成したBIMモデルをCesium ion上で3D Tilesに自動変換し、IFCの構造やRevitの構造・属性情報などを保持したままリアルタイム3D配信を実現する。そのメリットは、従来コーディングが必要だった作業が不要となり、BIM/CIMの設計データを簡単に仮想地球上で可視化できること。つまり、複雑な設計情報と地理空間情報を統合し、パフォーマンスを維持したまま滑らかに視覚化できる点が大きな特長である。

さらにCesiumが本年6月に発表した最新のテクニカルロードマップでは、点群データを高精度かつ軽量にリアルタイム描画できる「3D Gaussian Splats」や、写真からの3Dモデル生成と即時共有を可能にする「Reality Modeling」の実装が進んでいる。また電柱や樹木、ガードレールなどの対象物を属性ごとに色分け・ハイライト表示し、空間分析に活用できるセマンティックセグメンテーションやオブジェクト分類などのAIベースの機能も、Cesium ionへの統合が段階的に進行中だ。

前述のとおり、Bentley SystemsへのCesiumの参画により、BIM/CIM系テクノロジーとAI技術の統合も加速しており、「オープンスタンダードと相互運用性を重視するCesiumの価値を損なわず、むしろ強化する方向で技術統合が進んでいるようだ。

Cesiumのプラットフォームは、個人利用に適した無償プランから、商用利用に対応したスケーラブルなプランまで、幅広いニーズに応える料金体系が用意されている。Cesium ion のアカウントは、誰でもすぐに公式サイトから作成でき、3D地理空間データの変換・配信・可視化機能を今すぐ無償で体験できる。

官・民・学を問わず、さまざまな立場の開発者や組織と共に、3D都市空間のオープンなエコシステムと相互運用性を推進し続けるリーディングプラットフォームとして、今後のCesiumの技術展開にも注目が集まる。

CORPORATE PROFILE

| 会社名 | Cesium GS,inc. |

|---|---|

| 設立 | 2019年 |

| 本社 | 米国、フィラデルフィア |

| 事業内容 | 3D地理空間アプリケーションの開発を可能にするプラットフォーム「Cesium」および、3D Tilesをはじめとするオープン標準技術の開発と普及推進 |