西松建設株式会社 ダッソー・システムズ

西松DX 建設ライフサイクルの改革による建設プロジェクトの未来

西松建設株式会社

技術戦略室 技術革新部 部長 前 啓一 氏

建築事業本部 デジタルコンストラクションセンター センター長 濵岡 正行 氏

西松建設は、建設業界における人手不足などの課題に対応するため、全社的なDX推進を加速させている。今年度は全国に約30のDX現場を設定し、DXに関する具体的な試行や検証が進行中だ。

これは同社が掲げた中長期計画「西松-Vision 2030」の実現に向けたもの。同社は“社会基盤整備”として国内外で手掛ける建築・土木の建設事業を、エネルギー・環境保全・不動産開発など“社会機能の再構築”へと西松建設の価値共創活動の領域拡大に取り組んでいる。

「西松-Vision2030」実現に貢献するものとして策定されたのが「西松DXビジョン」である。DXの推進に加え、幅広いデータを一元的に管理・活用し、将来的にスマート現場の構築を目指す。基盤となるプラットフォームには、ダッソー・システムズの「3DEXPERIENCE」の採用を検討しており、現在は整備と検証が順調に進んでいるという。

今回、西松建設 技術戦略室 技術革新部 部長 前啓一氏、建築事業本部 デジタルコンストラクションセンター センター長 濵岡正行氏のお二人に取り組みの詳細を伺った。

技術戦略室 技術革新部 部長 前 啓一 氏(写真左)

建築事業本部 デジタルコンストラクションセンター センター長 濵岡 正行 氏(写真右)

西松建設が目指すビジョンやスマート現場について

西松建設の「西松-Vision 2030」においてカギとなる「西松DXビジョン」。同DXビジョンでは、“ワークスタイル、スマート現場、ビジネス”の3つをメインテーマに置いており、さらにそのベースとなる基盤として“業務、ナレッジ、技術”の各データを活用して取り組みを進めるという戦略が取られている。

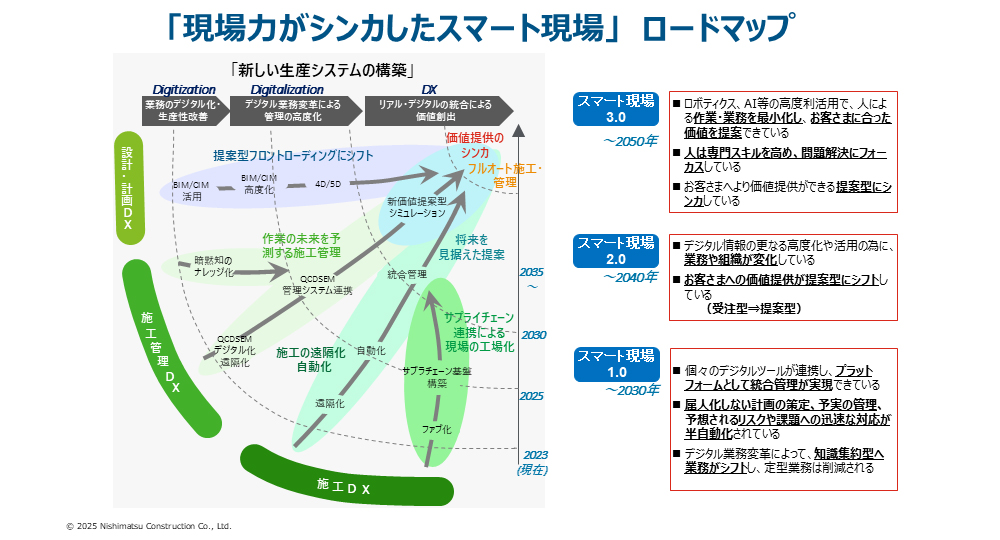

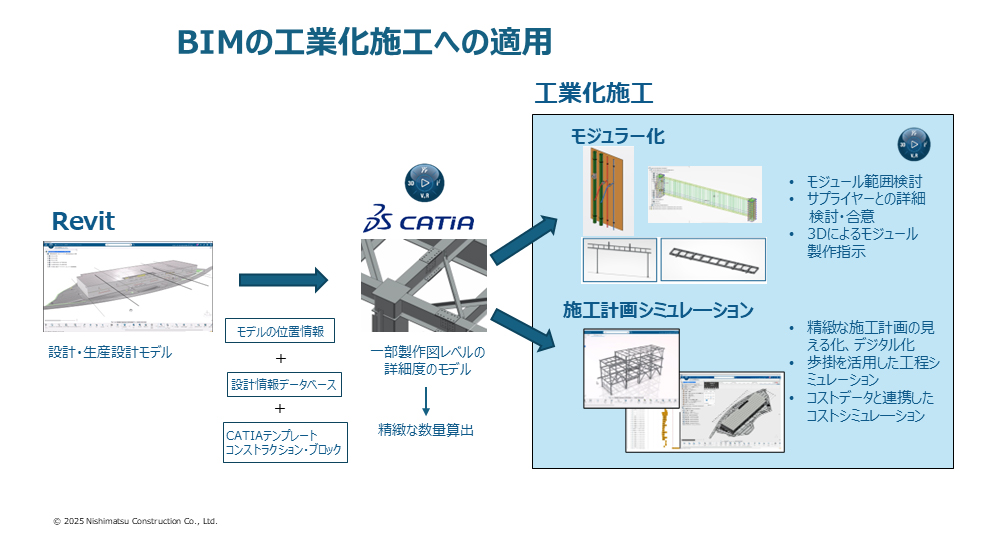

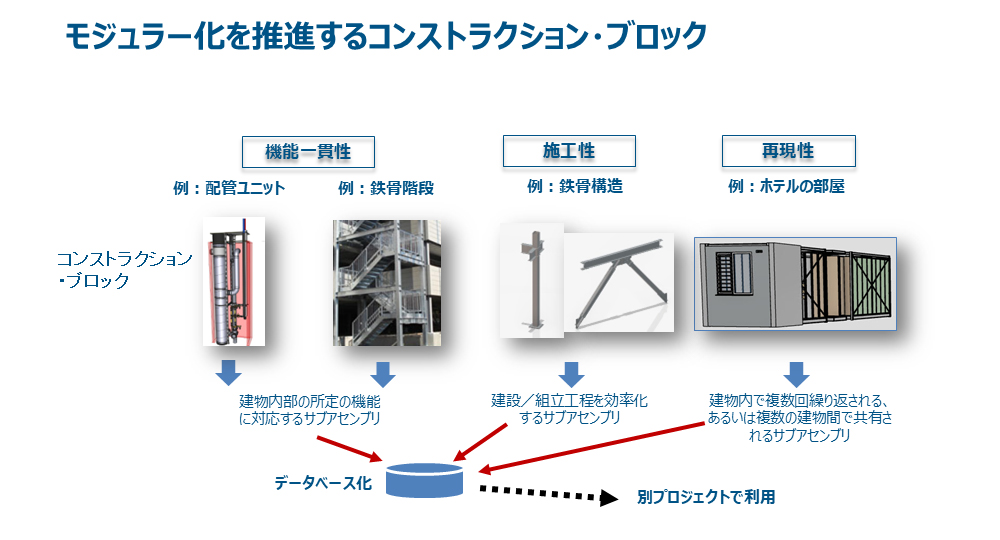

「テーマの中のスマート現場ですが、我々は“設計・計画DX”“施工管理DX”“施工DX”と3つに分け、各カテゴリーでロードマップを作り、DX化をそれぞれ進行させています」。こう語るのは、技術革新部 部長の前啓一氏である。設計・計画DXは、BIMやCIMの活用を中心に、3次元モデルと工程情報やコストを連携させ、早い段階で精緻な施工計画を作り上げる提案型フロントローディングを目指す。施工管理DXに関しては、特にベテランの暗黙知のナレッジ化を進めるもので、例えば現場所長が持っている資機材の配置ノウハウなどは、これまでは経験から培われるものだったが、こういった知識をデータ化しナレッジマネジメントを目指す。施工DXは、建機の遠隔操作/自動化だけでなく、ファブ化によるモジュラー施工やサプライチェーンの連携を目指している。具体的にはコンストラクション・ブロックと呼ばれるモジュラー化戦略を推進している。

さて、これらを同社が実現するには、すべてのデータを日々蓄積し繋げて活用することがポイントとなる。「建設現場の工業化やスマート現場構想を進めようとした際にネックとなったのがデータを扱うプラットフォームです。製造業のPLMの考え方を建設業に持ち込むため、通常のBIMソフトよりも幅広い項目・機能などへ対応できるものが必要でした」と前氏は振り返る。検討を進める中、Archi Future 2018の展示会で出会ったのがダッソー・システムズだったという。

「3Dモデルを起点に、BOMのような部材管理や調達管理、そして工程管理やコスト管理などが可能で、建設業向けにデータを一元化できる必要がありました。工法や手順も踏まえたコスト、工程のシミュレーションができるのが、ダッソー・システムズの製品だったのです」。建築事業本部 デジタルコンストラクションセンター センター長の濵岡氏も選定のポイントを語る。

3DEXPERIENCEの検証の実際

西松建設がスマート現場の実現に向け、3DEXPERIENCEの概念実証を本格スタートさせたのは2023年秋のことだ。「我々はまず、机上の機能検証を行いました。3DEXPERIENCEに過去データを入れてみて、BIMからの概算、施工計画と積算が繋がるか、工業化施工への実際の対応などを検証したのです」。その結果、前氏も濵岡氏も“これならできる”という手応えを感じたという。その後、運用を想定した上での機能検証、プロセス定義を実施。そしてモジュラー化を推進するコンストラクション・ブロックの制作や施工計画のためのデータを作成し現場と連携した運用検証を実施している。来年には、物流施設の実プロジェクトへの本格展開に進む予定だ。

コンストラクション・ブロックとは施工の単位ごとにモジュラー化された3Dのデータセットで3D、2D図面、数量・重量の算出、3D作業指示書の出力や建設プロジェクトのライフサイクルアセスメント(LCA)算出などが可能で、複数プロジェクトでの再利用により生産性向上を後押しする。西松建設では現在物流センターのコンストラクション・ブロックのデータベースを作成していて、今後施工する物流センターで再利用することで前準備作業の効率化とモジュラー化による工業化施工の推進を進めている。

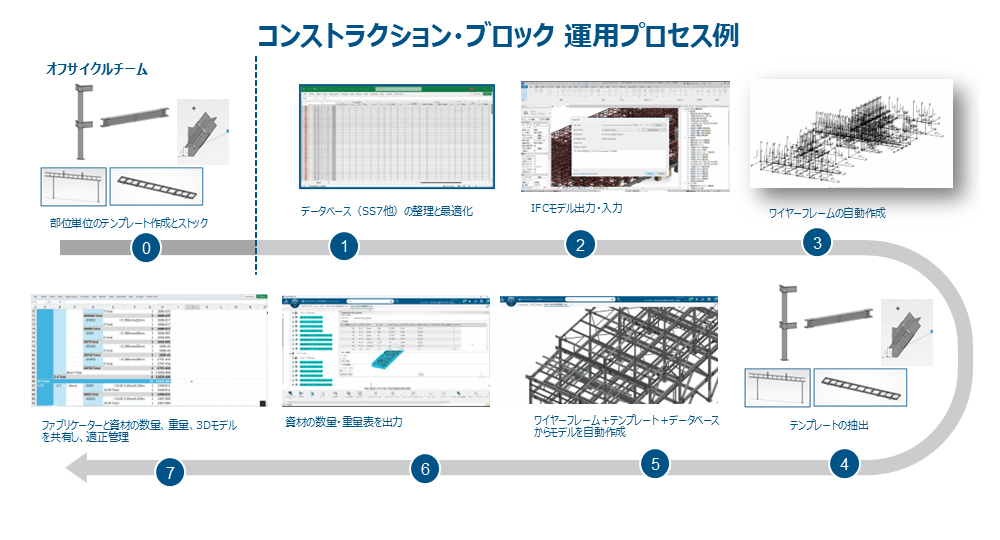

コンストラクションブロックの運用プロセスの具体的な手順を濵岡氏は説明する。「我々は、設計や生産設計の段階では、Revitを利用しています。BIMモデルをIFCで3DEXPERIENCEにインポートし、まず部材の位置情報を示すワイヤーフレームを作成します。この際のワイヤーフレームとは、CATIAで各オブジェクトの情報を利用して制作し、事前に作成されたテンプレートをビジュアルスクリプトで駆動することで自動的に詳細度の高いコンストラクション・ブロックを作成します」。このときRevitモデルのLODが、例えば200だった場合でも、テンプレートとデータベースを基に、自動的に詳細度の高いコンストラクション・ブロックを作成できる。コンストラクション・ブロックは部材の精緻な数量や重量が算出できるため、サプライヤーへの発注管理や進捗管理などにも利用できる。

前氏は施工計画のフロントローディングについて説明した。

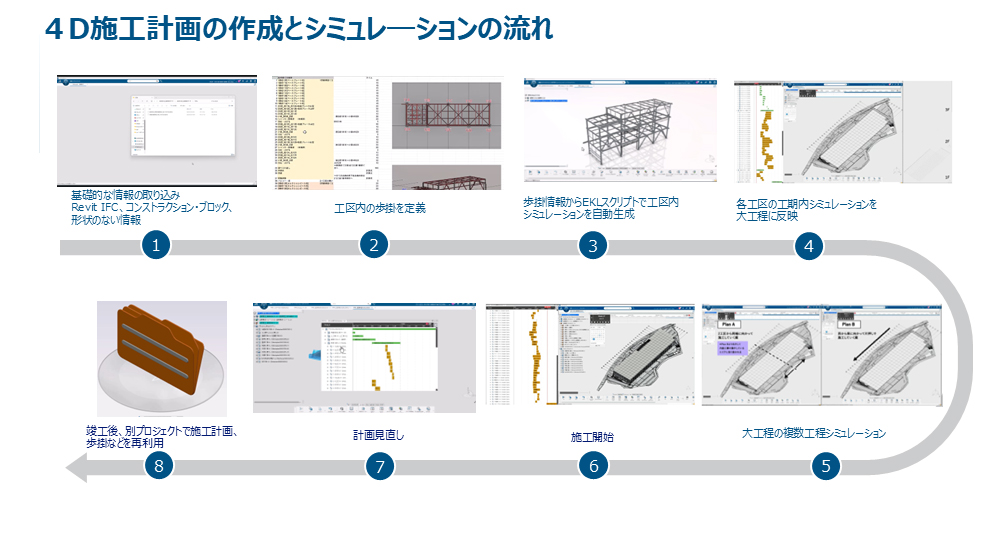

「DELMIAでコンストラクション・ブロックや工程情報などを統合して、工区ごとの工程計画や全体計画を作成していきます。具体的には、工区ごとに3Dモデルを配置し揚重や溶接などの作業の歩掛を定義していきます。Excelに記載された作業項目と歩掛を取り込むとEKLと呼ばれるスクリプトにより工区のシミュレーションが自動生成されます。今後、現場で各工程の作業時間を測定していくことで、徐々に歩掛の精度があがり、全体工程のシミュレーション精度が向上します。」ここで作成されたデータは部材、工程、リソースという3つの要素がPPRデータセット(Product, Process, Resourceの略)としてデータベース化され、別のプロジェクトでの再利用を可能にするものであり、ベテランの所長の経験と勘による計画が見える化され、施主に対して工期やコストなどの観点を比較した複数のプラン提案が可能になる。

製造業の知見を用いるメリットや組織体制の工夫

「大きなメリットの1つは、コンストラクション・ブロックやプロジェクトで作った工程や歩掛などのデータが次のプロジェクトで再利用できる点です。建設業の生産性が上がりにくいのは、その再利用のメソッドが活用されていないのも原因の1つだと思います。設計、製造、施工工程・手法にかかわる情報をデータ化し再利用可能とすることで、それが将来の大きな効果につながります」と濵岡氏は語る。

前述のシミュレーションは、3DEXPERIENCE のCATIAとDELMIAがメインで動作しているが、前氏はこれらの製品や機能などについて、「クラウドプラットフォームで、すべて繋がっているのが純粋に凄いと感じます。建設業の一般的な製品だと工程ごとに分断されてしまうため、このような連携は容易ではないと思うからです。その点、すべてが一気通貫で3Dモデルとデータベースがシームレスな点に感心しますし、ダッソー・システムズは製造業での実績が豊富なので大きな安心感があります」と高く評価する。

西松建設では2028年度に社員一人当たりの生産性を現在より10%上げるという目標も設定。その実現に向け、各支店や各現場にはDXをサポートする外部人材を常駐させ、社員をバックアップする体制もすでに取られている。

「最初は準備や構築に少し時間が掛かると思います。しかし、データベースを作り、それを利活用する体制を作ることは将来的に大きなメリットとなります。そして、データのほかに現場や人をそれぞれ繋げることで効果を上げ、結果的に施主に最適なものを提供していきたいです」と前氏と濵岡氏。明確な目標設定を掲げ、着実にDXを進める西松建設。3DEXPERIENCEを武器に、ゼネコンの新しい姿がその先に見えている。

CORPORATE PROFILE

| 会社名 | 西松建設株式会社 |

|---|---|

| 創業 | 1874年 |

| 設立 | 1937年 |

| 本社 | 東京都港区 |

| 事業内容 | 建設事業、開発事業、不動産事業ほか |

| 代表者 | 代表取締役社長 細川 雅一 |